1.父子関係最高裁判決について

父子関係の最高裁判決の概略

平成26年7月17日に、父子関係について3件の最高裁判決がありました。

「判決文3」を基にして考えてみたいと思います。

主な概要は下記の通りで、争点の根拠規定は、民法第772条の「嫡出性の推定」です。

事実認定の内容

婚姻期間中に夫婦関係がありながら、妻が他の男性とも関係を持ち、妊娠、出産した子の父子関係についてです。

妻が出産した子を、夫が嫡出子として出生届出をしました。

夫婦が離婚するまでの間、夫は子を監護養育し、その後、妻は子とともに、DNA検査の結果が生物学上の父である確率が99.99%であるとされている男性と同居しました。

妻は子の法定代理人として夫と子の親子関係不存在確認の訴えをしました。

判決理由

最高裁第一小法廷(裁判長裁判官 白木勇、 裁判官 櫻井龍子、金築誠志、横田尤孝、山浦善樹)は、次のような理由により、子の父は、夫であるとしました。

民法772条により嫡出の推定を受ける子につきその嫡出であることを否認するためには、夫からの嫡出否認の訴えによるべきものとし、かつ、同訴えにつき1年の出訴期間を定めたことは、身分関係の法的安定を保持する上から合理性を有するものということができる。

夫と子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであり、かつ、夫と妻が既に離婚して別居し、子が親権者である妻の下で監護されているという事情があっても、子の身分関係の法的安定を保持する必要が当然になくなるものではないから、上記の事情が存在するからといって、同条による嫡出の推定が及ばなくなるものとはいえず、親子関係不存在確認の訴えをもって当該父子関係の存否を争うことはできないものと解するのが相当である。

このように解すると、法律上の父子関係が生物学上の父子関係と一致しない場合が生ずることになるが、同条及び774条から778条までの規定はこのような不一致が生ずることをも容認しているものと解される。

もっとも,民法772条2項所定の期間内に妻が出産した子について、妻がその子を懐胎すべき時期に、既に夫婦が事実上の離婚をして夫婦の実態が失われ、又は遠隔地に居住して、夫婦間に性的関係を持つ機会がなかったことが明らかであるなどの事情が存在する場合には、上記子は実質的には同条の推定を受けない嫡出子に当たるということができるから、同法774条以下の規定にかかわらず、親子関係不存在確認の訴えをもって夫と上記子との間の父子関係の存否を争うことができると解するのが相当である

判決は、関連する法律の条文すべてに対しての判断をしていません

民法の規定に従うと、夫が出生届出をしたのですから、夫は嫡出性を承認したことになり、仮に出訴期間内であっても嫡出否認の訴えはできません。

人事訴訟法第2条には、「嫡出否認の訴え」とは別に「実親子関係の存否の確認の訴え」が規定されており、それは夫婦の間に妊娠の可能性が全くない事情がある場合に訴えができると述べていますが、そうなのでしょうか。

判決理由は、過去の判例も引用していますが、そのような手法は妥当といえるのかどうか、以下により検証していきたいと思います。

法令解釈の基礎知識の第一歩は、法令用語の正確な理解です

法令用語は、正確に理解していないと誤った解釈になります。

法令用語の「推定する」と「みなす」のそれぞれの意味や相違点は、司法に携わる者にとっては初歩的な知識に属しますので、誤った解釈は絶対に許されません。

民法の規定「嫡出性の推定」について

父子関係についての最高裁判決の根拠規定は、民法第772条の「嫡出性の推定」です。

次のように規定されています。

民法第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。

(2)婚姻成立の日から200日後又は婚姻の解消若しくは取消の日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

法令用語の「推定する」と「みなす」の相違点

「法令用語の常識(著者 林修三)」によると、次のように記載されています。

「推定する」とは

あることがらと同一であるかどうか不明の別のことがらを、ある法令の規定の関係では、一応同一視して、はじめのことがらについて生ずる法的効果をその別のことがらについても発生させようということである。

この場合当事者が二つのことがらはものがちがうということについて反証をあげれば、同一視するという法律効果は生じないないようになっている点で、後述の「みなす」との相違点がある。

「みなす」とは

Aということは元来性質のちがうBということを、ある法律関係では、同一にみるということである。

「みなす」とされた場合は、「推定する」とちがって反証を許さない。

いくら当事者の間で、それは事実とちがうといっても認めない。

いわば、法律の力で白を黒といいくるめてしまうのである。

参考のために、「推定する」と「みなす」が規定されている他の条文を数例挙げると次の通りです。

「推定する」と規定されている条文

民法第136条 期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。

民法第250条 各共有者の持分は、相等しいものと推定する。

民法第573条 売買の目的物の引渡しについて期限があるときは、代金の支払についても同一の期限を付したものと推定する。

「みなす」と規定されている条文

民法第100条 代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。

民法第886条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。

このように法律は、用語を厳密に使い分けていますので、正確に理解することが肝要です。

検証:最高裁判決理由「嫡出性の推定」の解釈の是非

最高裁判決は、法令用語の「推定する」を「みなす」という意味に解釈しているために、「夫婦間に性的関係を持つ機会がなかったことが明らかであるなどの事情が存在する場合には、子は実質的には同条の推定を受けない嫡出子に当たるということができるから、同法774条以下の規定にかかわらず、親子関係不存在確認の訴えをもって夫と上記子との間の父子関係の存否を争うことができる」と説明しています。

そのような明らかな事実がなければ、夫の嫡出子であると断定しています。

民法第772条「嫡出性の推定」の規定を適用するにあたりもっとも重要なことは、次の2点です。

1.出生届出人は誰か

2.出生届書に子が嫡出子、嫡出でないのいずれを記載したのか

「嫡出性の推定」の反証の方法

「嫡出性は推定する」と規定されているので、反証をあげれば、婚姻中に懐胎した子であっても夫の子とはなりません。

反証するには、どのような方法があるのでしょうか。

戸籍法第49条(出生届)にその方法が規定されています。

戸籍法第49条 出生の届出は、14日以内(国外で出生があった場合は、3箇月以内)にこれをしなければならない。

(2) 届書には、次の事項を記載しなければならない。

- 子の男女の別及び嫡出子又は嫡出でない子の別

- 出生の年月日時分及び場所

- 父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍

- その他法務省令で定める事項

(3)記載省略。

(注) 第2項第4号の「その他法務省令で定める事項」は、戸籍法施行規則第55条に規定されています。

出生届出書には、届出義務者が真実を記載しなければなりません。

記載すべき届出事項は、届出義務者の自由意思で記載するものであって、他人や行政の指図に従って真実と異なる内容を記載することは許されません。

出生した子の実父及び実母は、生物学上の当事者です。

子の実父母が誰であるかは、人工受精のように医師の関与がない限り、他人は誰一人として知り得ません。

知っているのは、生物学上の当事者だけです。

戸籍法第49条第2項第1号「嫡出子又は嫡出でない子の別」の欄に真実を記載すれば良いのです。

嫡出子と記載された時は、行政が戸籍の婚姻の記載から民法第772条に該当するかどうか確認する義務が生じ、該当した場合は、夫の子として受理することになります。

婚姻中であっても夫以外の男性の子であれば、嫡出子でない旨の記載をし、行政は婚姻の有無の確認や嫡出性の推定をする義務は生じません。

嫡出でない子の出生届出義務者は、母です

戸籍法第52条に出生届出義務者について規定されています。

第52条 嫡出子出生の届出は、父又は母がこれをし、子の出生前に父母が離婚した場合は、母がこれをしなければならない。

(2) 嫡出でない子の出生の届出は、母がこれをしなければならない。

(3) 記載省略。

(4) 記載省略。

規定からわかるように婚姻中に妻が子を出生したときは、夫も出生届出ができます。

従って、嫡出でない子の場合は、夫が届出をする前に妻が嫡出でない旨の届出をしなければなりません。

婚姻中であっても、母は父の欄が空欄になった嫡出子でない旨の届出はできるはずです。

夫の戸籍に子の記載がされるのをためらうのなら、離婚後に出生届出をすればよいのです。

嫡出でない子として夫の戸籍に入籍しても、下記の法律により離婚すると母子ともに夫の戸籍から除かれるはずです。

従って、子が長年に亘って無戸籍になるという事態は本来なら生じないはずです。

子の氏について、民法は次のように規定しています。

子の氏

民法第790条 嫡出である子は、父母の氏を称する。但し、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。

(2) 嫡出でない子は、母の氏を称する。子・養子の戸籍

戸籍法第18条 父母の氏を称する子は、父母の戸籍に入る。

(2)前項の場合を除く外、父の氏を称する子は、父の戸籍に入り、母の氏を称する子は、母の戸籍に入る。

(3) 記載省略

不実記載した出生届出後の変更を、法が認めないのは当然です

出生届出義務者は、行政を始めとして他からの干渉を受けることなく出生届の記載ができるのですから、後に変更を求めることはできず、それを法が認めないのは当然です。

唯一認められるのは、妻が嫡出子とする出生届出をした場合に、民法第777条により出訴期間の制限がありますが、夫からの嫡出否認の訴えが認められた場合のみです。当然といえましょう。

夫が嫡出子である旨の出生届出をした場合は、民法の「嫡出性の承諾」の規定により認められません。当然といえましょう。

民法第776条 夫が、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、その否認権を失う。

戸籍に記載された親子関係は、子の監護教育だけでなく、扶養義務、相続等のように長年に亘り様々な権利義務が生じ、本人のみならず多くの親族が複雑に絡み合います。

最初に確定した親子関係が崩れることになると利害が複雑になり、収拾がつかなくなります。

民法第772条「嫡出性の推定」規定の必要性

本来、出生届出は実父母の両者が届け出るものだと思います。

そのように規定すると重大な問題が生じるため、嫡出性の推定が規定されていると思います。

民法は、嫡出でない子の場合は胎児や死亡した子も認知できると規定しています。

民法第783条 父は、胎内にある子でも、これを認知することができる。この場合には、母の承諾を得なければならない。

(2) 父又は母は、死亡した子でも、その直径卑属があるときに限り、これを認知することができる。この場合において、その直径卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。

妊娠してから子が出生するまで10か月間という長い期間があります。

その間に、実父は死亡や意思表示ができなくなるなどという不測の事態が生じることがあるかもしれません。

その場合に認知届出が子の出生後に限るということになると、父に不測の事態が生じたときは、認知の訴えをしない限り、戸籍に実父の記載がされないことになります。

また、認知の訴えをしても裁判官に訴えた男性の子と認定されるとは限りません。

そのようなことを防ぐためにも認知については、胎児でもあっても実父の意思で届出をさせる必要があるのです。

嫡出子についても同様で、子の出生前に実父に不測の事態が生じて出生届出ができない場合のことを考慮して、戸籍の記載から嫡出が推定できる場合は、実父からの届出がなくても実母からの届出のみで父母の欄に記載できるように、民法第772条「嫡出性の推定」を規定したと思います。

嫡出子でないにもかかわらず妻が嫡出子として不実の届出をしたときは、夫から、または夫が何らかの事情で1年以内に嫡出否認の訴えができない場合は、人事訴訟法第41条で次のように規定しています。

「嫡出否認の訴えの当事者等」

第41条 夫が子の出生前に死亡したとき又は民法第777条に定める期間内に嫡出否認の訴えを提起しないで死亡したときは、その子のために相続権を害される者その他夫の三親等内の血族は、嫡出否認の訴えを提起することができる。この場合においては、夫の死亡の日から1年以内にその訴えを提起しなければならない。

2.夫が嫡出否認の訴えを提起した後に死亡した場合には、前項の規定により嫡出否認の訴えを提起することができる者は、夫の死亡の日から六月以内に訴訟手続を受け継ぐことができる。この場合においては、民事訴訟法第124条第1項 後段の規定は、適用しない。

法律は立法趣旨の骨子を決定して必要な事柄を簡潔に規定すべきで、親子関係についても、民法や戸籍法、人事訴訟法等によって必要事項が余すところなく簡潔に規定されていると思います。

法律は立法当時の趣旨で文言が決定し、関連する条文はどれをとっても立法趣旨にたどり着きます。

最高裁は判決で「法律上の父子関係が生物学上の父子関係と一致しない場合が生ずることになるが、不一致が生ずることをも容認しているものと解される。」と述べていますが、親子関係に関するどの条文をみても、生物学上の親が実父母であり、不実の届出をした場合は、生物学上の親に変更することは許さないという立法趣旨であることがおわかりになると思います

検証:上記最高裁判決で引用された判例の検証

今回の判決で最高裁は、過去の判例を数例引用しています。

過去の判例も検証してみましょう。

最高裁昭和44年判決

最高裁昭和43年(オ)第1184号同44年5月29日第一小法廷判決・民集23巻6号1064頁の概要は次の通りです。

裁判の当事者は、子を認知していない父とされる男性で、認知請求に対し、男性が認知の訴えの前に夫からの嫡出否認の訴えが必要と主張しました。

| 昭和年月 | 認 定 事 実 |

|---|---|

| 21年 | 被上告人である非嫡出子の母Dは、訴外Eと結婚 |

| 24年4月頃 | Eと事実上の離婚をして別居し、爾来同人とは全く交渉を絶った |

| 25年9月頃 | 上告人の男性と肉体関係を持ち、39年3月頃まで続いた |

| 26年10月2日 | Eと正式に離婚 |

| 27年3月28日 | 子B1を出生し、嫡出でない子として出生届出をした |

| 31年1月31日 | 子B2を出生し、嫡出でない子として出生届出をした |

この事実認定で注目する箇所がありますが、皆さんおわかりになりますね。

婚姻の解消から300日以内に出生した子を嫡出でない子としての出生届が受理されていることです。

出生届出義務者である母が、嫡出でない子として届出たため、行政は婚姻の有無を確認する必要がなかったのです。

行政は、婚姻中の夫婦の私生活の実態に具体的に踏み込むことはできません。

届出書の記載に対して必要であれば、戸籍の記載との整合性を確認する義務が生じるだけです。

判決文には次のような記載もあります。

被上告人B1は実質的には、民法772条の推定を受けない嫡出子というべく、同被上告人はEからの嫡出否認を待つまでもなく、上告人に対して認知の請求ができる旨の原審の判断は正当として是認できる。

皆さん、この判決理由はおかしいと思いませんか。

一つは、「民法772条の推定を受けない嫡出子というべく」です。

「民法772条の推定を受けない嫡出子」ではなく、「民法772条の推定を受けない嫡出でない子」でなければいけないと思います。

もう一つは、「Eからの嫡出否認を待つまでもなく」です。

Eは、父として戸籍に記載されていないのですから、「Eからの嫡出否認を待つまでもなく」ではなく、「Eは嫡出否認の訴えはできない」ということになると思います。

最高裁平成10年判決

最高裁平成7年(オ)第2178号同10年8月31日第二小法廷判決・裁判集民事189号497頁の概要は次の通りです。

裁判の当事者は、男性の嫡出子として届出がされた子(上告人)と、男性の養子になった子(被上告人)で、男性の遺産相続をきっかけにして、養子が、養父の嫡出子として記載されている子の親子関係不存在確認を求める訴えをした裁判です。

| 年月日 | 認 定 事 実 |

|---|---|

| 昭和18年10月1日 | 丙男と丁女は結婚式を挙げ、同居を開始した |

| 昭和18年10月13日 | 丙男は応召した |

| 昭和18年10月22日 | 丙男と丁女は、婚姻の届出をした |

| 昭和21年5月28日 | 丙男は、南方各地の戦場を転戦して帰還した。丁女は夫の応召後、乙男と性的関係を持った |

| 昭和21年11月17日 | 丁女は、子を分娩し、丙男により、丙男・丁女夫婦の嫡出子として届け出られた |

| 昭和22年8月4日 | 子は、乙男の養子になった |

| 昭和26年3月16日 | 丙男・丁女夫婦は、被上告人を養子とし、同居した |

| 平成4年4月29日 | 丙男が死亡 |

この事実認定で注目する箇所が二つありますが、皆さんおわかりになりますね。

一つは、出生届出記載事項から行政が確認すべきことは、戸籍上の婚姻の記載のみで、戸籍に記載されていない応召されたことや日本に帰還した時期などの事実を確認する必要はありません。

もう一つは、丙男が、嫡出子として出生届出をしているので、民法第776条により、嫡出性を承認したことになり、その否認はできません。

民法第776条 夫が、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、その否認権を失う。

旧人事訴訟手続法第29条に「嫡出否認の訴えの当事者等」について、次のように規定されています。

(注)現在の人事訴訟法は、平成16年4月1日に施行され、それに伴って旧人事訴訟手続法は、廃止になりました。

第29条 夫カ子ノ出生前又ハ否認ノ訴ヲ提起セスシテ民法第777条ノ期間内ニ死亡シタルトキハ其子ノ為メニ相続権ヲ害セラルヘキ者其他夫ノ三親等内ノ血族ニ限リ否認ノ訴ヲ提起スルコトヲ得

(2) 前項ノ場合ニ於テハ否認ノ訴ハ夫ノ死亡ノ日ヨリ一年内ニ之ヲ提起スルコトヲ要ス

(3)夫カ否認ノ訴ヲ提起シタル後死亡シタルトキハ第一項ニ掲ケタル者ニ於テ訴訟手続ヲ受継クコトヲ得

以上の事実及び法律の規定から、養子は、養父が嫡出子として届出た子に対して、養父の嫡出否認の訴えはできないことがわかります。

判決文は下記の通りで、裁判官は、裁判長裁判官 福田博、裁判官 大西勝也、裁判官 根岸重治、裁判官 河合伸一 です。

丁女が丙男の子を懐胎することが不可能であったことは、明らかというべきである。

したがって、上告人は実質的には民法772条の推定を受けない嫡出子であり、丙男の養子である被上告人が亡丙男と上告人との間の父子関係の存否を争うことが権利の濫用に当たると認められるような特段の事情の存しない本件においては、被上告人は、親子関係不存在確認の訴えをもって、亡丙男と上告人との間の父子関係の存否を争うことができるものと解するのが相当である

この判決によって、丙男の嫡出子として届出られた子は、法律上正当な丙男の相続人でありながら、最高裁裁判官によって、丙男の財産を相続することができなくなりました。

その損失は、嫡出子として届出られた子の直系卑属等にまで広く長く及びます。

最高裁裁判官の責任は相当に重く、その責任が問われないのはなぜでしょう。

最高裁昭和55年判決

最高裁昭和54年(オ)第1331号同55年3月27日第一小法廷判決・裁判集民事129号353頁の事実関係の概要は不明ですが、判決理由は次の通りです。

判決文には、事実関係が記載されていませんが、私が推測するに、嫡出否認の訴えをしたいが出訴期間の1年が過ぎているために、憲法第13条(個人の尊重、生命、自由、幸福追求の権利の尊重)、第14条(法の下の平等)を理由にして訴えたものと思います。

私が判決文中で疑問に思った箇所があります。

民法772条により嫡出の推定を受ける子につき夫がその嫡出子であることを否認するためにはどのような訴訟手続によるべきものとするかは、立法政策に属する事項であり

親子関係事件に関する訴訟手続については、この裁判よりはるか以前の明治31年6月21日制定の人事訴訟手続法第27条以下に規定されています。

最高裁裁判官は、この法律を知らないということなのでしょうか。

「実親子関係の存否の確認の訴え」ができるのはなぜですか

民法や人事訴訟法の「第3章 実親子関係訴訟の特例」に規定されているのは、「嫡出否認の訴え」、「認知の訴え」、「父を定めることを目的とする訴え」のみです。

ところが人事訴訟法は、人事訴訟法の定義として第2条で次のように規定しています。

第2条 この法律において「人事訴訟」とは、次に掲げる訴えその他の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする訴え(以下「人事に関する訴え」という。)に係る訴訟をいう。

一 婚姻関係の規定

二 嫡出否認の訴え、認知の訴え、認知の無効及び取消しの訴え、民法(明治29年法律第89号)第773条の規定により父を定めることを目的とする訴え並びに実親子関係の存否の確認の訴え

三 養子縁組関係

旧法の人事訴訟手続法では、次のように規定されていて、「実親子関係の存否の確認の訴え」の文言はありませんでした。

第27条 子ノ否認、認知、其認知ノ無効若クハ取消又ハ民法第773条ノ規定ニ依リ父ヲ定ムルコトヲ目的トスル訴ハ子カ普通裁判籍ヲ有スル地又ハ其死亡ノ時ニ之ヲ有シタル地ノ地方裁判所ノ管轄ニ専属ス

「実親子関係の存否の確認の訴え」が、どのような親子関係の事件を扱うのか、訴えることのできる当事者は誰なのかについて、民法や人事訴訟法の「第3章 実親子関係訴訟の特例」に何一つ規定されていないのに、「実親子関係の存否の確認の訴え」ができることに、私は疑問でしたが、上記に示した平成10年の判決で福田博裁判官が述べた意見の中に説明がありました。

福田博裁判官が判決した平成10年は、旧法の「人事訴訟手続法」が適用されるので、「実親子関係の存否の確認の訴え」は規定されていないにもかかわらず、次のような意見を述べて、判決で戸籍に嫡出子として記載されている子の相続権を奪ったことは、最高裁裁判官という地位にありながら、法律を無視した許しがたい行為といえます。

懐胎期間中に妻が夫の子を懐胎できないことが外観上明白な場合には、同条の嫡出推定が及ばないものと解することにほぼ異論はない。

それは、いわゆる「推定を受けない嫡出子」ないし「嫡出推定の及ばない子」についてまでその嫡出性を否定するためには嫡出否認の訴えによらねばならないというのでは、余りに酷であるとの考えに基づくものであって、そのような子については、もはや嫡出否認の訴えによって嫡出性を争う必要はなく、一般の親子関係不存在確認の訴えによって、反対事実、すなわち、父子関係の不存在の事実を証明し、父子関係の存否を争うことができるというのが判例・実務の取扱いである。ところで、この親子関係不存在確認の訴えについては、一般に、提訴権者や出訴期間に制限はなく、訴えの利益が存する限り、だれからでもいつでも提起することができるものと解されている。これが、訴訟法理論からの帰結であるといわれる

このような訴訟法理論があるとするなら、現行法の「人事訴訟法」が適用される今回(平成26年7月17日)の最高裁判決において、生物学上の父子関係が99.99%の確率にあると証明した父子の親子関係は、明らかに「実親子関係存否の確認」を訴える利益があり、その訴えをしたのですから、その利益は認められなければならないと思います。

「実親子関係の存否の確認の訴え」が、上記の訴訟法理論に基づいて適用されるのであれば、「嫡出否認の訴え」、「認知の訴え」、「父を定めることを目的とする訴え」の規定は、無意味ということになると思います。

今回(平成26年7月17日)の最高裁判決文に次のような記述もありますので、子の出生の300日以上前から夫婦の実態が失われていれば、戸籍に婚姻解消の記載がなくても夫と子との親子関係不存在確認の訴えはできるということになります。

もっとも,民法772条2項所定の期間内に妻が出産した子について、妻がその子を懐胎すべき時期に、既に夫婦が事実上の離婚をして夫婦の実態が失われ、又は遠隔地に居住して、夫婦間に性的関係を持つ機会がなかったことが明らかであるなどの事情が存在する場合には、上記子は実質的には同条の推定を受けない嫡出子に当たるということができるから、同法774条以下の規定にかかわらず、親子関係不存在確認の訴えをもって夫と上記子との間の父子関係の存否を争うことができると解するのが相当である。

裁判官に関する憲法の定め

憲法第76条第3項は、裁判官について次のように定めています。

すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律のみに拘束される。

裁判官は、憲法によって憲法及び法律に拘束されているのですから、法令用語を正確に理解していなければならず、かつ、憲法や法律の規定の趣旨に熟知し、その規定の趣旨を逸脱した判決は許されません。

「実親子関係の存否の確認の訴え」が規定されていない旧「人事訴訟手続法」が適用される裁判で、「実親子関係の存否の確認の訴え」ができるとし、それを正論のように意見を述べた福田博裁判官は、明らかに憲法第76条違反です。

今回(平成26年7月17日)の裁判で裁判官は、次のことを述べていますが、この解釈は関連する法律の規定を正確に解釈しているといえるでしょうか。

法律上の父子関係が生物学上の父子関係と一致しない場合が生ずることになるが、同条及び774条から778条までの規定はこのような不一致が生ずることをも容認しているものと解される。

民法772条及び774条から778条までの規定は、法律上の父子関係と生物学上の父子関係の不一致が生ずることを原則として容認していません。

妻が夫の子として出生届出をしたけれども、真実に反するとして夫から生物学上の父子でないことを訴える権利を認めていることは、法律上の父子関係と生物学上の父子関係の不一致を原則として容認していないことの表れです。

民法772条及び774条から778条までの規定は、法的な身分関係を早期に安定させるための規定といわれていますが、嫡出否認の訴えができるのは、「子の出生した時から1年」ではなく、「子の出生を知った時から1年」と規定されていることからもわかるように、事情によっては子の出生後の数年後に夫の嫡出子として届出がされていることを知る場合も想定されるからです。

法は、子の出生から何年経過していても、父とされる本人の意思に基づいていないものは、出訴期間内に生物学上の父子関係にないとして訴え、それが認められた場合は、戸籍上の父子関係の無効を認めることを法律上明文化していることからもわかるように、法律は生物学上の男性が戸籍の父の欄に記載されるべきとしているのです。

逆に嫡出否認の訴えを子の出生を知った時から1年以内に限定したのは、1年間も訴えをしなかったことは、1年を経過した時点で夫が自らの意思で嫡出性を承認したとして、その否認権が失われたことを法律上明文化していることになります。

一つ一つの条文の規定の趣旨を正しく理解すると、父子関係は法律上と生物学上の不一致を容認しているのではなく、本人の意思によるものは法律上と生物学上の不一致があってもその変更は認めないという趣旨であることがおわかりになると思います。

法律の正確な趣旨が国民に周知されないために、出生届出ができない状況になって苦しんでいる人々がいることは憂うべきことあり、司法関係者の責任を問うべきと思います。

最高裁判所は、法律審といわれています。

最高裁判所の裁判官に対する憲法及び法律による拘束は絶対で、事件に関連する規定は、一つとして見落とすことは許されません。

「判例法」は認められません

「判例法」とは、法律用語辞典(自由国民社発行)によると次の通りです。

判例法は裁判所の判決が繰り返されることによって、法的な効力を持つようになったものをいう。

裁判所の判決はその事件だけを拘束するのであるが、同じような事件が起こって裁判となった場合に、同じような判決が繰り返されると、判決は同種の事件について事実上、法と同じように拘束力を持つことになる。

このように判決で認められた拘束力のある規範を判例法という。

今回(平成26年7月17日)の最高裁判決でわかるように、法令違反のある過去の判例が引用され、それを根拠にして判決がされたといっても過言ではないでしょう。

裁判官は憲法と法律のみに拘束されているのですから、判例法は認められません。

準正とは、嫡出でない子が嫡出子の身分になる場合の規定です

民法第789条に「準正」の規定があります。

第789条 父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。

(2)婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。

(3)前2項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。

妻が夫の子でないとわかっているときに嫡出でない子として出生届出をした場合、上記の規定に該当すると、子は嫡出子という身分を取得します。

これまでみてきた法律からわかることは、昔の法律は基本がしっかりしていて、真実を戸籍に記載させることを求め、逆に真実に反する届出をした場合は変更を認めない。

そして嫡出でない子として出生届出がされた子も、母と認知した男性が婚姻した場合は、嫡出子という身分になるなど配慮した規定になっていると思います。

この準正の規定を読んで皆さんは、「嫡出子」の意味を正確に理解されたのではないかと思います。

「嫡出子」とは、戸籍に記載された実父母が、子の出生前後にかかわらず婚姻の届出があると当然に嫡出子という身分になるということです。

従って過去の判例も含めて最高裁裁判官が判決で、「民法第772条の推定を受けない嫡出子に当たるということができる」という表現は、正しくないことがおわかりになると思います。

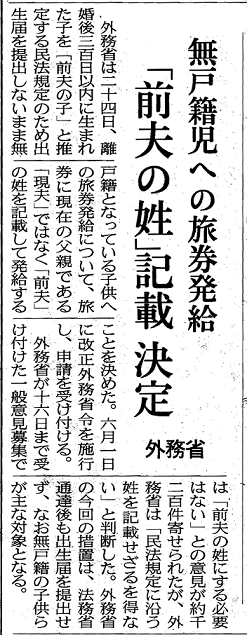

無戸籍児への旅券発給が可能になっても発給を受けた者はいない

平成19年5月25日付日本経済新聞によると、無戸籍児に「前夫の姓」記載を条件に旅券を発給するという外務省令が制定されました。

ところが、平成19年6月19日 asahi.com によると、母親の前夫の姓を使うことへの抵抗感などが理由で旅券の発給を受けた者はいなかったという。

民法第772条の「嫡出性の推定」の解釈の誤りにより、多くの無戸籍者が通常の人生を送れないことは憂うべきことです。

法務省の責任

最後に法務省のWebページに父子関連に関する記事が掲載されています。

法務省も「推定」と「みなす」の法律用語の相違を理解していないことがわかると思います。

法務省の責任も問うべきと思います。